亨利•马蒂斯(Henri Matisse),作为20世纪的重要人物和野兽派的领袖,对中国艺术界特别是中国现代艺术运动(1920-1940年代)产生了深远影响。他被引入中国时被视为四位主要的后印象派画家之一,与保罗·塞尚、保罗·高更和文森特·梵高并列。许多画家受到他的叛逆精神和创造力的启发,创作出了一系列新型态的作品,充满深刻而解放的精神。

巴黎毕加索博物馆藏品负责人、毕加索研究专家艾米莉亚·菲利普是毕加索大展的策展人,Doors 门艺对她进行了专访。

亨利•马蒂斯(Henri Matisse),作为20世纪的重要人物和野兽派的领袖,对中国艺术界特别是中国现代艺术运动(1920-1940年代)产生了深远影响。他被引入中国时被视为四位主要的后印象派画家之一,与保罗·塞尚、保罗·高更和文森特·梵高并列。许多画家受到他的叛逆精神和创造力的启发,创作出了一系列新型态的作品,充满深刻而解放的精神。

《马蒂斯的马蒂斯》展览于2023年7月15日至10月15日在北京尤伦斯当代艺术中心(UCCA)、随后又于11月4日至2024年2月18日在上海尤伦斯当代艺术中心(UCCA Edge)成功举办。此次中国展览得益于与勒卡托康布雷西马蒂斯博物馆的合作以及Doors门艺的倡导推动。展览深入探讨了马蒂斯作为野兽派创始人的艺术创作历程,呈现其丰富的创作实践和实验探索,并追溯野兽派对中国现代艺术发展(约1920-1940 年)的影响。

马蒂斯收集的花瓶

马蒂斯房间照片

马蒂斯房间照片

马蒂斯收集的花瓶

马蒂斯房间照片

马蒂斯房间照片

野兽派与印象派有着密切的联系,其一方面承袭了印象派对于感官认知的思考,但同时通过探索色彩的纯粹情感价值和摆脱学院派的严格素描要求,野兽派又从印象派中突围而出。野兽派绘画风格的特点是用色大胆、笔触富有质感、摒弃传统的透视法而注重深度主观表达,也因此在1905年的法国秋季沙龙上引起了激烈的争论,这是现代艺术和马蒂斯职业生涯的一个关键阶段。这场绘画的革新也呼应了当时艺术界去欧洲中心化的趋势,这一趋势正使非洲艺术和 ”东方“艺术受到了关注。但马蒂斯的特殊性还在于他的创作摒弃了欧洲19世纪东方主义盛行时产生的一系列诸如日本樱花、充满异国风情的后宫妇人等臆想元素。对马蒂斯来说,这些异国艺术的重要贡献在于其装饰性,可以将其融入日常用品中。因此,他是通过收集花瓶、鼻烟盒、瓷器等物件,从器物艺术的角度发现并走近了中国。

“我的启示来自东方”

马蒂斯对中国的了解随着他参观博物馆而加深,同时也得益于他与艺术品收藏家建立的联系,特别是一对热衷于东方艺术的美国夫妇迈克尔•斯坦因(Michael Stein)和萨拉•斯坦因(Sarah Stein)。另外,他对于中国的知识还来自于与雷西格伊尔(Rayssiguier)神父的哲学对话,他是在筹备翻修旺斯(Vence)的小教堂时结识了雷西格伊尔神父。正因如此,马蒂斯的画作中经常出现中国物件(如清代花瓶、屏风、传统服饰等)。这些元素呼应了欧洲18世纪盛行的中国风。这一风格在19世纪发展为新贵阶级的品味象征,而后又在20世纪30年代被重新发现。

马蒂斯本人出身于织工家庭,正是由于纺织和服装,他对中国的兴趣在1919年逐渐明了。当时他前往伦敦为达基列夫的“俄罗斯芭蕾舞剧”之一《夜莺之歌》设计布景和服装,这部剧当时在欧洲取得了巨大成功。对于马蒂斯来说,这是他获得的第一份舞美委托,也是一个摆脱架上绘画的机会。然而,马蒂斯对这份工作的结果感到失望:舞台元素包括了扮成官员的舞者、狮子、面具等,整个剧目总体审美介于一个模棱两可的状态,一方面有东方主义的灵感,比如两侧绣龙的皇帝服饰等;另一方面又有一种装饰主义的风格,可见于背景中哀悼者所穿着的几何和风格化的服装。

为了完成这个项目,马蒂斯浏览了各种博物馆的藏品,从卢浮宫到吉美博物馆,再到大英博物馆,但他发现最后呈现出的舞台只是对一种异国情调的幻想,跟他所追求的中国美学相距甚远。虽然如此,但这段经历对马蒂斯来说仍然是决定性的,因为该芭蕾舞剧用彩色板拼贴作幕布,包含了剪纸水粉画的理念,而这一理念在马蒂斯晚期的作品中得以体现,因为当时他已因病虚弱,无法直接在大画布上作画。此外,这次挫折并没有让他气馁,反而成为他回归中国绘画基本原则的契机:即通过虚实营造空间感,以及书法中对线条形态的关注。

宫人戏服,马蒂斯,1919年

《夜莺之歌》戏服,马蒂斯,1919年

侍郎戏服,马蒂斯,1919年

哀悼人戏服,马蒂斯,1917年

宫人戏服,马蒂斯,1919年

《夜莺之歌》戏服,马蒂斯,1919年

侍郎戏服,马蒂斯,1919年

哀悼人戏服,马蒂斯,1917年

“我想模仿心地清澈而细腻的中国人。”——马蒂斯在给阿拉贡的信中引用马拉美的话

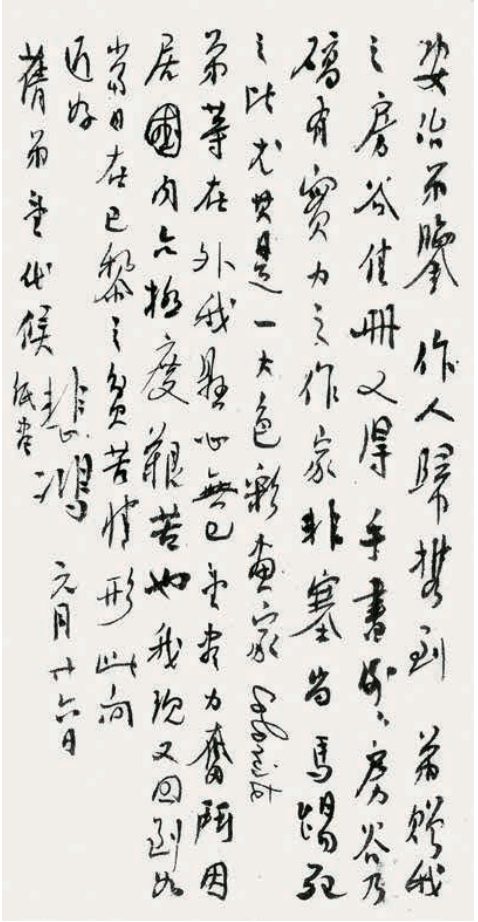

马蒂斯是他那一代少数被中国书法所吸引的画家之一,虽然他本人并不擅长中国书法,但他非常欣赏这门艺术。事实上,书法凝聚了对光线和色彩强度的思考,而这正是印象派和后印象派所关注的。正如塞尚所说:“阴影是一种颜色,就像光一样,只是亮度较低。” 马蒂斯似乎从中获得灵感,于1948年在文斯创作了《红色大室内》,他在作品中表现了黑白外部与五彩缤纷内部装饰之间的对比。书法还为马蒂斯提供了一种生活艺术的典范,在这种艺术中,身体和画笔融为一体,手的运动与心灵的运动合而为一。这种对于身心合一的追求在他写给朋友、作家保罗·鲁维耶(Paul Rouveyre)的信中得到了表达,在信中马蒂斯探讨了如何“按中国风格”画一棵树。根据马蒂斯的说法,中国绘画大师会促使他们的学生感受用画笔描绘的向上运动,仿佛在回应树木自然向天际生长的升腾之势。这种类比使他能够将画布视为一个书法空间,在这个空间里,虚无具有其意义,并赋予实有以意义。这一理念在其为出版商泰里亚德(Tériade)的别墅餐厅制作的生命之树陶瓷作品的准备过程中得到了体现。这方面的思考在1947年达到了成熟呈现,当时马蒂斯开始装饰文斯(Vence)教堂,探索中国美学赋予空间的意义。花卉、圣母与圣婴的简洁画作及其椭圆形轮廓勾勒出一个空白空间,马蒂斯将其称为“中国式构图”,圣多米尼克的形象则被比作一个“巨大的亚洲佛像”。

当提到马蒂斯及其与中国的联系时,一个名字立即浮现在脑海中:常玉(1895-1966),他被后人称为“中国的马蒂斯“。常玉于1920年代初在法国定居,并迅速在聚集在蒙帕纳斯(Montparnasse)和格朗德·肖米埃学院(l’académie de la Grand Chaumière)的画家中占据一席之地,该学院比巴黎美术学院更具前卫性和实验性。无论是通过平涂、花卉图案,还是他所描绘的女性的大幅度曲线,他的绘画都让欧洲观众联想到马蒂斯。然而,这种相似性并不是一种完全的模仿,而是他们对装饰性、书法和色彩处理的共同兴趣的汇聚。证明这一点的是,常玉尝试了一些技术,这些技术后来在马蒂斯的作品中才出现,例如油毡版画,这显示了这位“中国的马蒂斯”的前卫和创新特质。

马蒂斯的作品在1920年代后期被引入上海,正值中国现代艺术运动的鼎盛时期。当时,自大约十年前起,中国开始引进西方的重要文学和艺术思潮,这一现象由新文化运动引发,该运动试图超越被认为是僵化和自我中心的中国传统,借鉴西方,就像日本在19世纪末开始其欧洲化的现代化进程一样。相比于象征着过去的辉煌和传统的北京,上海则是各种实验的场所,艺术家和作家们在这里寻找新的方式来表达一个现代而不断变化的世界,这个世界是传统诗歌意象和传统美学规范无法传达的。那个时代的上海因新近工业化而让人耳目一新,霓虹闪烁、汽车川流不息。在这样的背景下,中国对马蒂斯作品的兴趣开始兴起,他的色块为中国画家提供了一种富有表现力和现代感的调色板,同时也带来了一种对空间的新视野。

“如今在法国艺术界有一个反叛者,名叫亨利 · 马蒂斯……” — 刘海粟

刘海粟(1896-1994),中国画家和北京大学西方艺术史教授,是马蒂斯作品在中国普及的功臣。自1925年起,他定期撰写关于马蒂斯的文章,并且是首位编辑其作品目录的人。刘海粟还是上海美术专科学校的创办者,在引进欧洲现代艺术方面发挥了重要作用。马蒂斯的作品在当时的中国社会引发了激烈的争论。其中最著名的一场争论发生在1929年的第一届全国美术展览上,涉及到画家徐悲鸿和诗人徐志摩。徐悲鸿曾在巴黎美术学院接受过现实主义学习,他在一篇名为《惑》的文章中,将马蒂斯的作品指责为技术不足之作,掩盖在“庸俗”的混合色彩背后,并且甚至用双关语讽刺称当时艺术界充斥着“马踢死“。徐志摩则以一篇名为《我也惑》的文章回应,捍卫了马蒂斯及其所代表的“后印象派”艺术风格(一个广义术语,指自19世纪末以来的前卫艺术),认为这些作品远非毫无价值的涂鸦,而是色彩和构图的精湛表现。未曾料到的是,这两位艺术家的辩论引发了中国现代艺术史上的首场重要辩论,对整整一代年轻画家产生了深远影响。

马蒂斯的作品在中国的传播很大程度上得益于那些前往欧洲或日本接受艺术教育的年轻画家。例如,关紫兰(1903-1986),她是她那一代最著名的画家之一,师从马蒂斯在法国的学生之一中川纪元(1892-1972)。丁寅勇(1902-1978)则是另一位深受野兽派美学影响的艺术家。他于1920年代在东京美术学院学习时接触到野兽派,大受启发。回到中国后,他画作鲜明有力的笔触经常让人不禁想起马蒂斯,因此被昵称为“丁蒂斯”。然而,这并不意味着他放弃了中国传统美术。

相反,他选择将中国书法的实与虚的美学融入其中,同时运用中国墨线条,这种方法与马蒂斯对东方艺术的兴趣有相似之处。其他艺术家,如关良(1900-1986),也认马蒂斯提出的简化构图和线条处理既具有欧洲前卫艺术的特征,又能够融合中国传统艺术,成为这两种艺术形式的结合点。

同时,其他一些艺术家则明确宣称直接师承于马蒂斯理念,比如丁雄泉(1929-2010),他给自己的英文名 Walasse Ting 与马蒂斯的最后几个字母相呼应。他最初被野兽派的表现力所吸引,后来转向接近美国抽象表现主义的行动绘画,试图消解绘画动作与作品之间的界限,提出抽象的书法化作品,这对他来说是重新投入马蒂斯关于线条和画笔的思考的机会。丁的艺术生涯路径比较典型地展现了马蒂斯对现代艺术、乃至当代艺术,都具有的开创性贡献。

蔡涛,《马蒂斯、野兽派与中国西方艺术运动》,为北京尤伦斯当代艺术中心(UCCA)和上海尤伦斯当代艺术中心(UCCA Edge)举办《马蒂斯的马蒂斯》展览所作文章。

LABRUSSE, Rémi,《图像的条件》(La condition de l’image),特别是第六章《一个创伤的历史》(L’histoire d’un traumatisme),巴黎,Gallimard出版社,”艺术与艺术家“ 系列,1999年。

LABRUSSE, Rémi,《马蒂斯与中国》(Matisse et la Chine),收录于《马蒂斯,线条的情感,空间的天赋》(Matisse, l’émotion du trait, le don de l’espace),台北国立历史博物馆。

蘇美玉(主编),《马蒂斯,线条的情感,空间的天赋》(Matisse, l’émotion du trait, le don de l’espace),台北国立历史博物馆,2002年。

《马蒂斯的马蒂斯》展览目录,北京尤伦斯当代艺术中心(UCCA)和上海尤伦斯当代艺术中心(UCCA Edge),以及卡托-康布雷西斯马蒂斯博物馆(Musée Matisse Le Cateau-Cambrésis),浙江摄影出版社,2023年。

© Doors Menyi 2025 | Credits | Legal Mentions

订阅本站