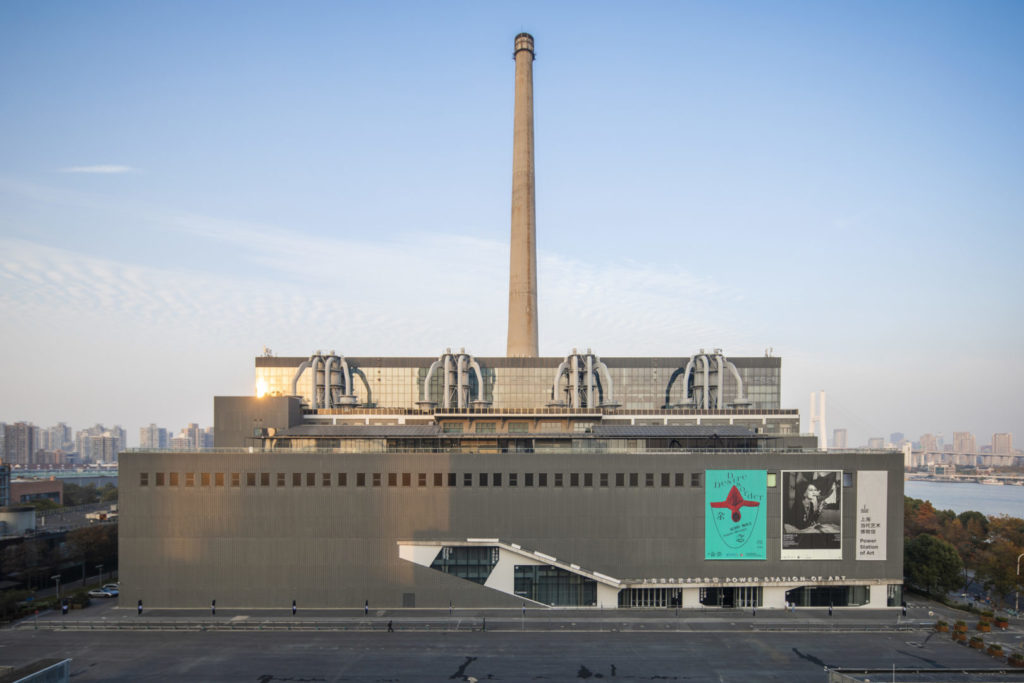

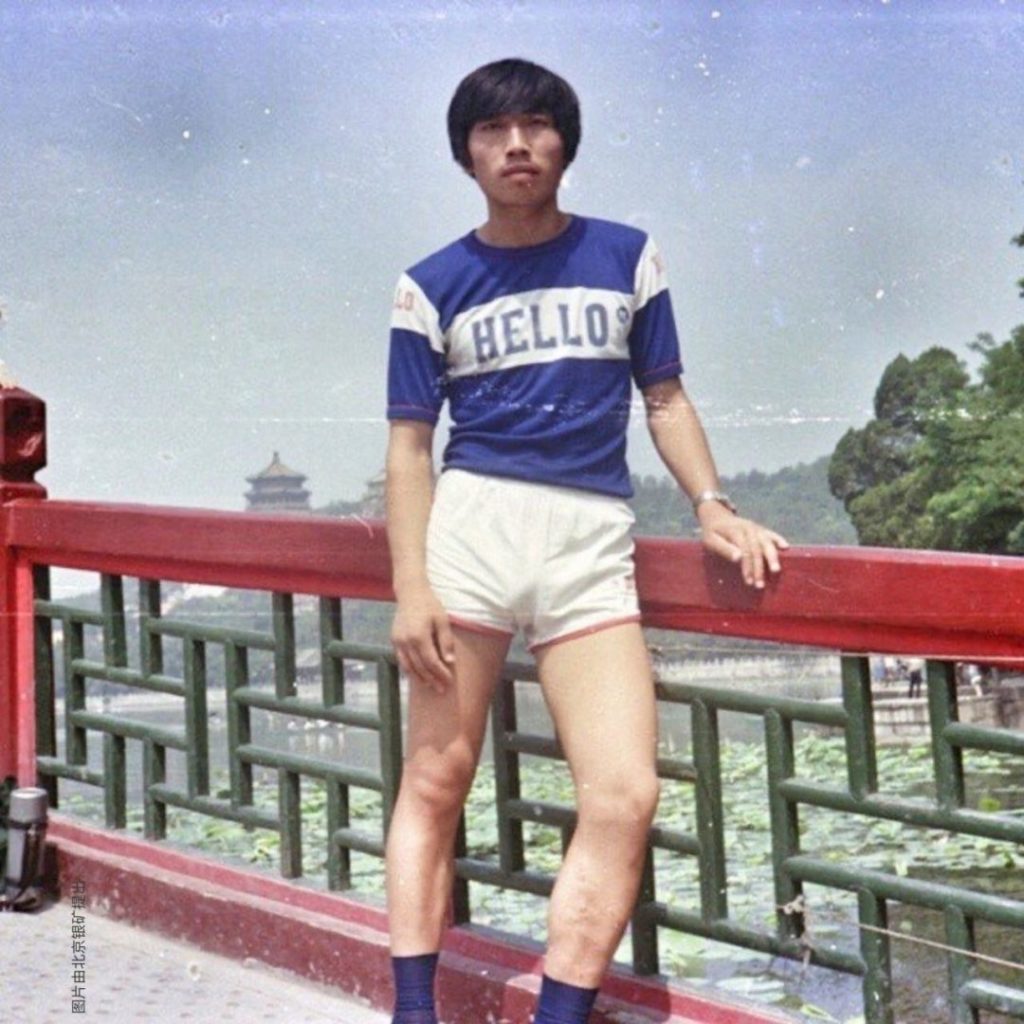

龚彦出生于上海,毕业于法国巴黎国立高等美术学院。上海视觉艺术学院教授,曾任《艺术世界》杂志主编。2013年起任上海当代艺术博物馆馆长。2019年被授予法兰西共和国文学艺术骑士勋章。在本次专访中,龚彦回顾了博物馆创立初期的发展、奠定基础的合作关系——特别是与法国的合作——以及她从与全球之间持续对话中汲取的经验,在策展的“轻盈”与学术的严谨之间寻找平衡。

本专访载自LEAP杂志中法特刊《不居》(2024)。这本新刊旨在从跨学科的中法视角出发,激发艺术家、评论家和研究者对当代艺术和跨文化问题的深入思考和讨论。